Parálisis facial: cuando el rostro no responde

Escrito y verificado por la psicóloga Cristina Girod de la Malla

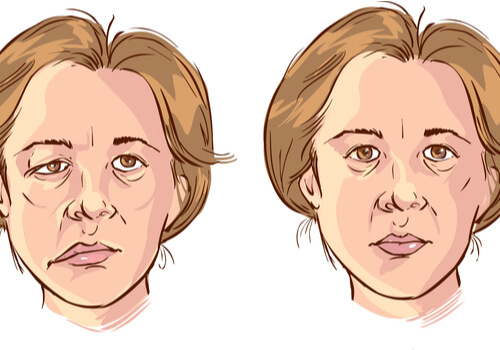

La expresión facial de emociones es básica para una interacción social adecuada. A su vez, es muy importante para la correcta interpretación de las emociones faciales de los demás. Las personas con parálisis facial pueden tener problemas, tanto para la interacción social como para el reconocimiento emocional.

Las expresiones faciales son patrones de conducta innatos y universales. Esto se ha demostrado mediante estudios que comparaban las expresiones faciales de niños ciegos y de niños con visión normal y a través estudios transculturales, entre otros.

El resultado de los estudios es que, en los distintos grupos, las expresiones faciales eran bastante similares. Además, los individuos no tuvieron dificultades para reconocer las expresiones faciales de los otros grupos.

Mediante los movimientos del rostro, somos capaces de expresar emociones y simular expresiones faciales propias de una determinada emoción. Estos movimientos faciales están controlados por dos circuitos independientes; se activará uno u otro en función de si aquello que queremos expresar mediante el rostro es una emoción genuina o simulada.

Parálisis facial emocional

Este tipo de parálisis está provocada por una lesión en la región de la ínsula del lóbulo prefrontal, en la sustancia blanca del lóbulo frontal o en regiones del tálamo del hemisferio izquierdo del cerebro. Este sistema está asociado a la arquitectura física responsable de los movimientos voluntarios de los músculos faciales, conectando con el bulbo raquídeo o la región caudal de la protuberancia.

Las lesiones en este sistema se traducen en incapacidad para expresar emociones genuinas en el lado de la cara contralateral a la lesión, es decir, en el lado derecho de la cara.

Sin embargo, las personas con este tipo de parálisis son perfectamente capaces de reproducir a voluntad una expresión facial en ambos lados de la cara.

Parálisis facial intencional o volitiva

La parálisis facial intencional, o parálisis facial volitiva, provoca incapacidad para mover los músculos faciales a la hora de simular una emoción. El lado de la cara contralateral a la lesión no responde a la orden de simular una determinada expresión facial.

Sin embargo, cuando la emoción es genuina, los músculos faciales de ambos lados de la cara sí responden. El rostro de estas personas es incapaz de fingir correctamente una emoción que realmente no siente.

Esta parálisis está causada por una lesión en la corteza motora primaria del hemisferio derecho; en concreto, en la región que corresponde a la cara. También puede deberse a una lesión de las fibras que conectan esta región frontal con el músculo motor del nervio facial, también en el hemisferio derecho del cerebro.

La capacidad para imitar o reproducir las emociones de los otros, y la posterior retroalimentación de nuestra propia expresión facial es la que nos permite ponernos en el lugar del otro, reconocer sus emociones y responder de manera adecuada ante ellas.

Un estudio de neuroimagen mostró que la observación e imitación de expresiones emocionales provoca un aumento de la actividad de la región frontal de las neuronas espejo, lo que se traducía en más conductas de empatía y mejores relaciones con los demás.

En cualquier caso, que la capacidad para reproducir la expresión facial de los otros facilite en reconocimiento de sus emociones, no significa que las personas con parálisis facial volitiva sean completamente incapaces de reconocer las emociones en los demás, sino que pueden tener ciertas dificultades al hacerlo.

Papel de la expresión facial en el reconocimiento de emociones

Como sabemos, la expresión emocional nos permite comunicarle al mundo cómo estamos. Sin embargo, esta función solo tiene sentido si los otros son capaces de comprender ese estado y responder a él adecuadamente.

El hemisferio derecho está más implicado en el reconocimiento de emociones que el hemisferio izquierdo. De ahí que las personas con lesiones en el hemisferio derecho, tengan dificultades en el reconocimiento emocional.

Existen varias regiones cerebrales implicadas en el reconocimiento emocional, como la amígdala, el cortex prefrontal, las neuronas espejo… Sin embargo, vamos a centrarnos en las neuronas espejo y en el papel de la imitación en el reconocimiento de emociones.

Cuando vemos la expresión emocional de alguien, nuestro cerebro, de manera inconsciente y automática, reproduce de forma imperceptible dicha emoción.

Nuestras neuronas espejo se activan cuando observamos expresiones faciales en otros, y nos permiten imitarlas. La retroalimentación de la reproducción de la expresión facial que realizamos es la que nos permite entender cómo se sienten los demás y empatizar con ellos.

Además de la parálisis facial volitiva, hay otro tipo de parálisis facial que demuestra la relación entre expresión y reconocimiento emocional. Se trata del síndrome de Moebius. Esta parálisis también afecta a la expresión facial de emociones y, en consecuencia, al reconocimiento de las mismas.

“La capacidad de expresar los propios sentimientos constituye una habilidad social fundamental”.

-Daniel Goleman-

Implicaciones de la parálisis facial

La expresión facial nos permite comunicar más allá de las palabras, enriqueciendo y acompañando en muchas ocasiones lo que decimos con ellas.

Además, interpretar las expresiones faciales de otros nos permite inferir sus deseos o necesidades incluso antes de que podamos intuirlas por otros canales. En definitiva, las expresiones faciales nos hacen seres más inteligentes en el plano social.

Vivir sin ser capaces de reconocer las expresiones de quienes nos rodean puede dificultar mucho nuestras relaciones sociales. Además, la incapacidad o la dificultad para expresar correctamente lo que sentimos supone un reto para quienes están a nuestro alrededor.

Por suerte, podemos valernos del lenguaje verbal y de otro tipo de lenguaje no verbal, como puede ser la mímica o la prosodia, para expresarnos y compensar los problemas de expresión facial.

“Las emociones cambian la forma en que vemos el mundo y cómo interpretamos las acciones de los demás”.

-Paul Ekman-

La expresión facial de emociones es básica para una interacción social adecuada. A su vez, es muy importante para la correcta interpretación de las emociones faciales de los demás. Las personas con parálisis facial pueden tener problemas, tanto para la interacción social como para el reconocimiento emocional.

Las expresiones faciales son patrones de conducta innatos y universales. Esto se ha demostrado mediante estudios que comparaban las expresiones faciales de niños ciegos y de niños con visión normal y a través estudios transculturales, entre otros.

El resultado de los estudios es que, en los distintos grupos, las expresiones faciales eran bastante similares. Además, los individuos no tuvieron dificultades para reconocer las expresiones faciales de los otros grupos.

Mediante los movimientos del rostro, somos capaces de expresar emociones y simular expresiones faciales propias de una determinada emoción. Estos movimientos faciales están controlados por dos circuitos independientes; se activará uno u otro en función de si aquello que queremos expresar mediante el rostro es una emoción genuina o simulada.

Parálisis facial emocional

Este tipo de parálisis está provocada por una lesión en la región de la ínsula del lóbulo prefrontal, en la sustancia blanca del lóbulo frontal o en regiones del tálamo del hemisferio izquierdo del cerebro. Este sistema está asociado a la arquitectura física responsable de los movimientos voluntarios de los músculos faciales, conectando con el bulbo raquídeo o la región caudal de la protuberancia.

Las lesiones en este sistema se traducen en incapacidad para expresar emociones genuinas en el lado de la cara contralateral a la lesión, es decir, en el lado derecho de la cara.

Sin embargo, las personas con este tipo de parálisis son perfectamente capaces de reproducir a voluntad una expresión facial en ambos lados de la cara.

Parálisis facial intencional o volitiva

La parálisis facial intencional, o parálisis facial volitiva, provoca incapacidad para mover los músculos faciales a la hora de simular una emoción. El lado de la cara contralateral a la lesión no responde a la orden de simular una determinada expresión facial.

Sin embargo, cuando la emoción es genuina, los músculos faciales de ambos lados de la cara sí responden. El rostro de estas personas es incapaz de fingir correctamente una emoción que realmente no siente.

Esta parálisis está causada por una lesión en la corteza motora primaria del hemisferio derecho; en concreto, en la región que corresponde a la cara. También puede deberse a una lesión de las fibras que conectan esta región frontal con el músculo motor del nervio facial, también en el hemisferio derecho del cerebro.

La capacidad para imitar o reproducir las emociones de los otros, y la posterior retroalimentación de nuestra propia expresión facial es la que nos permite ponernos en el lugar del otro, reconocer sus emociones y responder de manera adecuada ante ellas.

Un estudio de neuroimagen mostró que la observación e imitación de expresiones emocionales provoca un aumento de la actividad de la región frontal de las neuronas espejo, lo que se traducía en más conductas de empatía y mejores relaciones con los demás.

En cualquier caso, que la capacidad para reproducir la expresión facial de los otros facilite en reconocimiento de sus emociones, no significa que las personas con parálisis facial volitiva sean completamente incapaces de reconocer las emociones en los demás, sino que pueden tener ciertas dificultades al hacerlo.

Papel de la expresión facial en el reconocimiento de emociones

Como sabemos, la expresión emocional nos permite comunicarle al mundo cómo estamos. Sin embargo, esta función solo tiene sentido si los otros son capaces de comprender ese estado y responder a él adecuadamente.

El hemisferio derecho está más implicado en el reconocimiento de emociones que el hemisferio izquierdo. De ahí que las personas con lesiones en el hemisferio derecho, tengan dificultades en el reconocimiento emocional.

Existen varias regiones cerebrales implicadas en el reconocimiento emocional, como la amígdala, el cortex prefrontal, las neuronas espejo… Sin embargo, vamos a centrarnos en las neuronas espejo y en el papel de la imitación en el reconocimiento de emociones.

Cuando vemos la expresión emocional de alguien, nuestro cerebro, de manera inconsciente y automática, reproduce de forma imperceptible dicha emoción.

Nuestras neuronas espejo se activan cuando observamos expresiones faciales en otros, y nos permiten imitarlas. La retroalimentación de la reproducción de la expresión facial que realizamos es la que nos permite entender cómo se sienten los demás y empatizar con ellos.

Además de la parálisis facial volitiva, hay otro tipo de parálisis facial que demuestra la relación entre expresión y reconocimiento emocional. Se trata del síndrome de Moebius. Esta parálisis también afecta a la expresión facial de emociones y, en consecuencia, al reconocimiento de las mismas.

“La capacidad de expresar los propios sentimientos constituye una habilidad social fundamental”.

-Daniel Goleman-

Implicaciones de la parálisis facial

La expresión facial nos permite comunicar más allá de las palabras, enriqueciendo y acompañando en muchas ocasiones lo que decimos con ellas.

Además, interpretar las expresiones faciales de otros nos permite inferir sus deseos o necesidades incluso antes de que podamos intuirlas por otros canales. En definitiva, las expresiones faciales nos hacen seres más inteligentes en el plano social.

Vivir sin ser capaces de reconocer las expresiones de quienes nos rodean puede dificultar mucho nuestras relaciones sociales. Además, la incapacidad o la dificultad para expresar correctamente lo que sentimos supone un reto para quienes están a nuestro alrededor.

Por suerte, podemos valernos del lenguaje verbal y de otro tipo de lenguaje no verbal, como puede ser la mímica o la prosodia, para expresarnos y compensar los problemas de expresión facial.

“Las emociones cambian la forma en que vemos el mundo y cómo interpretamos las acciones de los demás”.

-Paul Ekman-

Todas las fuentes citadas fueron revisadas a profundidad por nuestro equipo, para asegurar su calidad, confiabilidad, vigencia y validez. La bibliografía de este artículo fue considerada confiable y de precisión académica o científica.

Carlson, N. R., & Clark, D. P. (2014). Fisiología de la conducta. Madrid, Spain:: Pearson Educación.

Este texto se ofrece únicamente con propósitos informativos y no reemplaza la consulta con un profesional. Ante dudas, consulta a tu especialista.